岁月里的教育诗篇

清晨,我踏着轻盈的步伐,进入那间熟悉的教室。值日生正用力地擦着黑板,粉笔灰在阳光的照耀下翩翩起舞,恍若那年我在甪直古镇拾起的那片片柳絮。时光便在这一刻重叠了。记得那次古镇之行,我怀着崇敬的心情特意参观了叶圣陶先生的纪念馆。踏入那座古朴的建筑,便穿越时空,回到了那个充满激情与理想的年代。馆内陈列着先生的遗物和著作,而最吸引我的,莫过于那座老式讲台。它静静地立在角落,若一位沉默的见证者,看无数个春秋更迭。台面凹陷处积满了岁月的痕迹,那些深浅不一的印记,是永不干涸的墨,记录着先生传道授业解惑的点点滴滴。我悄悄地走近,用手轻轻比量着讲台的弧度,那熟悉的感觉让我心头一震。弧度竟与我二十多年前站过的木讲台如此相似。那是上个世纪九十年代末,初登讲台的我,只知道三尺之地给了我一生永不改变的名字——老师。多年后,我竟然站在这里,和这位大先生完成精神对话,顿时,我便与先生之间有了一种跨越时空的奇妙连接。那一刻,我沐浴这位教育家的光辉,感受那份深沉的责任感和对教育的热爱,一种传承的力量,让我更加坚定地走在教书育人的征程上。

用红色的笔批改学生的周记,是一种智慧,更是一种责任。前年,我读到一位学生写道:“教室窗外的梧桐树懂得换装了。”笔尖在“装”字上悬了悬,脑海中忽然记起先生批改《牵牛花》作文的掌故。当年,他特意在“挣扎着爬”的“爬”字旁画了片藤蔓。于是,我在“换装”二字边勾勒了几笔枝桠。本子发还一天后,那孩子眼睛亮晶晶地举着新作冲来:“老师,我重写了梧桐四季变换的模样!”看着他那兴奋的样子,我心中暖意融融。如今,这个孩子已经在上海工作,一次电话还跟我提起:“老师,其实,当时我之所以会重写作文,是因为,我感觉得到您对我作文批改的用心和智慧!谢谢您!”

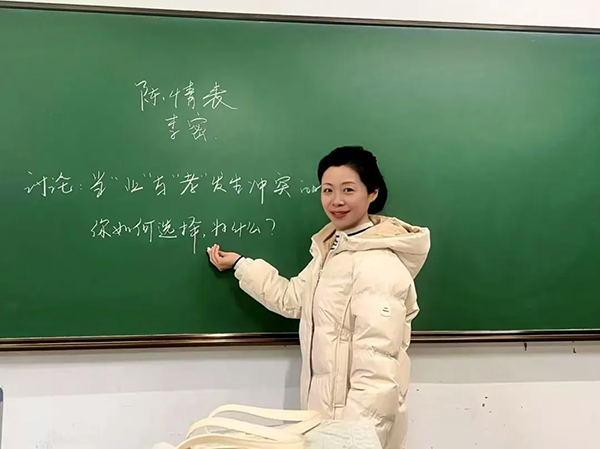

春天的雨,总是那么调皮,它总爱在不经意间突然造访,给宁静的日常带来一丝惊喜与扰动。今天,我正站在教室的讲台上,声情并茂地讲述着《陈情表》的深沉悲切,情感正浓时,斜风细雨忽地扑进窗户,打湿了立在黑板上的“茕茕孑立,形影相吊”几个大字。学生们齐刷刷地转头看向窗外,雨帘中那些满头大汗的树,在风雨中摇曳生姿。这一刻,我想起了先生带他的学生们听雨打芭蕉的旧事。于是,我轻轻放下手中的粉笔,让教室里的声音渐渐沉寂,只剩下沙沙的雨声和书页翻动的声音。在这份静谧中,恍然惊觉:最好的讲解,原本就是天地与人心的和鸣。

春雨能挑动大自然最动人的旋律,与《陈情表》中的哀婉情感交织在一起,学生们再次将目光转回课堂,他们的眼神中多了一份理解与感悟。我继续讲述着,声音变得更加柔和,情感更加真挚。在这春雨的洗礼下,文言文的魅力得以释放,历史的尘埃被轻轻拂去,大家一同走进了李密那颗孤独而坚定的心。

窗外的雨渐渐停歇,阳光重新洒进教室,照亮了每一个角落。我知道,这场意外的春雨,不仅湿润了土地,也滋润了学生们的心田。在这一刻,他们或许更能体会到,无论是自然界的风雨,还是人世间的情感,都是生命中不可或缺的养分。

讲完《陈情表》,我给学生留下一道讨论题:当“业”与“孝”冲突时,你如何选择?为什么?学生们纷纷发表自己的看法,他们的回答让我倍感安慰。是呀,让学生通过阅读文章的思想后再去寻找生活,寻找做人的智慧,这何尝不是先生留下的教育家精神的大境界?

我的书橱里,有一册夏丏尊、叶圣陶先生著的《文心》,里面还有我读师范大学时留下的黄叶书签,上面记录着:“天地之间,人为尊贵。”那时候正值青春即将走向教育之路的我,也有感于先生留在教育长河里的涟漪:教师的职责并非简单地传授知识,而是通过引导和启发来帮助学生自我成长。

傍晚,我整理储物柜,一个红色盒子里滑出我带过的2003届毕业生的信件。那个总写不通顺比喻句的男孩,如今成了知名的蛋糕烘焙师。信里附着他做的蛋糕照片,他写道:“记得您当年在我的作文‘完美无缺’词语旁画的问号吗?这些年来,我为无数幸福的人做了各种类型的糕点,终于明白好文章和好糕点一样,都要留透想象的空间,万事若完美,却反倒不美了。”白色的窗纱拂过我的手背,恰似二十多年前那个午后,我把叶圣陶《没有秋虫的地方》轻轻放进他课桌抽屉的触感。

今天,望着讲台上玻璃杯里新沏的碧螺春袅袅升腾,我忽然懂得——教育原是碧色茶汤里舒展的叶。那些被大先生们温暖过的光阴,终将在年轻的生命里重新绽放春天。

此刻,楼下的白玉兰正把花瓣递给路过的风,而我手中的红笔尖,又该在哪个灵动的句读间绽放花香呢?(作者系民进江苏常州技师学院支部会员)

|